2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

- 初めて人身事故を起こしてしまった…

- 初犯でも前科がつくのか不安…

予期せぬ事故で刑事事件の加害者となってしまい、刑事処分が科されるのか不安を感じている方は多いです。結論から言うと、過失運転致死傷罪の初犯で、悪質性が低いケースでは、いきなり刑務所に行く実刑判決となる可能性はそれほど高くありません。

しかし、特に死亡事故や重傷事故の場合、何もしなければ実刑(刑務所行き)のリスクは高まります。

この記事では、数多くの交通事故案件を扱ってきたアトム法律事務所が、過失運転致死傷罪の量刑相場や、刑を軽くするために必要な活動について解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

過失運転致死傷罪の量刑相場|初犯なら判決はどうなる?

自動車を運転中に注意不足で事故を起こし、被害者が負傷した場合や、被害者が亡くなってしまった場合には、過失運転致死傷罪が適用されます(自動車運転処罰法5条、正式名称略)。

過失運転致死傷罪の法定刑は、「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。

しかし、実際に裁判で言い渡される判決(量刑)は、事故の結果(怪我か死亡か)や過失の程度によって大きく異なります。特に初犯の方であれば、いきなり上限の刑罰を受けることは稀であり、多くのケースで情状(有利な事情)が考慮されます。

ここでは、「致傷(怪我)」と「致死(死亡)」に分けて、実際の判決の相場を見ていきましょう。

過失運転致傷罪の初犯判決|量刑相場

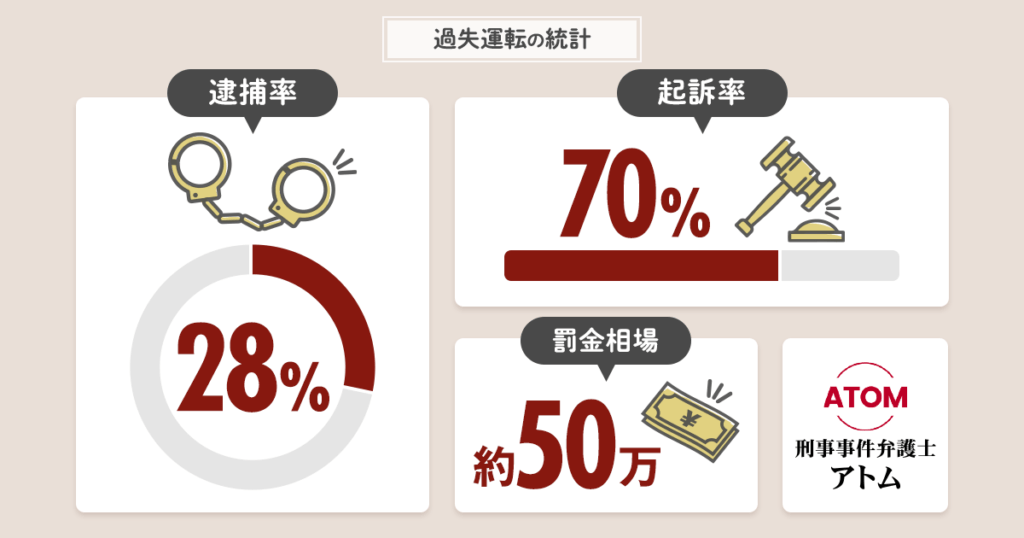

被害者が怪我をした「過失運転致傷」の場合、初犯であれば「不起訴」もしくは「罰金刑(略式起訴)」で終了するケースが一般的です。罰金刑となる場合の相場はおおよそ30~50万円程度です。

ただし、飲酒運転、無免許運転、著しいスピード違反などの悪質な違反が重なっている場合は、初犯であっても正式裁判となり、拘禁刑(執行猶予つき含む)が求刑される可能性があります。

過失運転致死罪の初犯判決|量刑相場

被害者が亡くなられた「過失運転致死」の場合、事態はより深刻です。原則として正式な裁判(公判請求)が開かれ、初犯であっても「罰金刑(略式起訴)」もしくは1~3年程度の拘禁刑(執行猶予つき含む)となるケースが一般的です。

実務上、検察官は実刑(刑務所行き)を求刑しますが、初犯で遺族への対応を尽くしている場合、判決では「執行猶予」が付くことが多いです。

一方で、過失が重大(信号無視やスマホ運転など)であったり、遺族感情が極めて悪かったりする場合は、初犯でも実刑判決となり、刑務所に収監されるリスクがあります。

統計上は8割以上が不起訴になる

統計上のデータも確認しておきましょう。令和6年版の犯罪白書によると、「致傷(怪我)」と「致死(死亡)」あわせた数値ですが、過失運転致死傷等で不起訴となった割合は83.7%となっており、8割以上の事故加害者は刑事裁判に進まず、不起訴で終わっていることになります。

さらに、同白書によれば、公判請求(正式裁判)となった割合は1.5%にとどまる一方で、略式命令請求(罰金刑)となった割合は12.3%となっています。

これらの数字を踏まえると、仮に起訴された場合であっても、重大な事故でない限りは正式裁判に進むケースは少なく、多くは略式起訴による罰金処分で事件が終了することがうかがえます。

過失運転の態様別に見る判決の傾向

| 過失運転致傷 | 過失運転致死 | |

|---|---|---|

| 軽い過失 | 不起訴もしくは罰金 | 罰金か執行猶予つき拘禁刑 |

| 重い過失 | 罰金か執行猶予つき拘禁刑 | 執行猶予つき拘禁刑か実刑 |

交通事故の初犯なら必ず執行猶予がつくのか?

初犯は執行猶予がつく可能性が高い

交通事故の初犯で拘禁刑が言い渡される場合でも、前科がないことなどを考慮され、執行猶予付き判決となる可能性は高いといえます。

もっとも、罰金刑ではなく拘禁刑が選択される場合には、事故態様の危険性や被害の重大性が認められていることも多く、軽視することはできません。

事故後の対応や反省状況、示談の成立などは量刑判断に影響することがあるため、弁護士と相談しながら適切な対応を取ることが重要です。

執行猶予つきの判決を獲得できる条件や実刑との違いは、『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』の記事で詳しく解説しています。

初犯で執行猶予がつく・つかないの分かれ目|実刑回避のポイント

「初犯なら必ず刑事処分が軽くなる」とは限りません。裁判官は主に以下の要素を総合的に見て、「今回に限り、刑務所に入れずに社会内での更生を許すか(執行猶予)」を決定します。

実刑回避の具体的なポイント

- 示談の成立

被害者(または遺族)に対して謝罪と賠償を行い、示談が成立しているか。 - 過失の程度

「少しの前方不注意」なのか、「赤信号無視」や「大幅な速度超過」なのか。悪質性が高いほど厳しくなります。 - 被害者の過失

被害者側にも落ち度(赤信号での横断など)があった場合、量刑は軽くなる傾向にあります。 - 反省と環境

深く反省しているか。今後運転しないと誓っているか。監督してくれる家族がいるか。

初犯ではない場合はどうなる?

過去にも交通事故や交通違反を起こしている場合、初犯と比べて処分が重くなる傾向があります。

これは、過去に違反歴があるにもかかわらず再び事故を起こしていることから、捜査機関や裁判所において「交通規則を守る意識が十分でない」と判断されやすくなるためです。

その結果、事案の内容によっては、不起訴や略式起訴(罰金)で終わる可能性が低くなり、正式裁判(公判)となることもあります。

また、事故態様が悪質であったり、被害者の怪我が重い場合には、執行猶予が付かず実刑判決となるリスクも高まるため注意が必要です。

過失運転致死傷罪に関するよくある質問

Q.過失運転致傷は初犯だとどうなりますか?

初犯で被害者の怪我が軽傷、かつ被害弁償(示談)が済んでいる場合などは、不起訴や略式起訴(罰金刑)で済む可能性が高いです。

ただし、重傷事故や飲酒運転などが絡む場合は正式裁判となる可能性があります。

Q.過失運転致死の量刑相場はどれくらいですか?

過失運転致死罪の法定刑は、「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。

死亡事故の場合、悪質なケースでは実刑判決が出る可能性もありますが、初犯で深い反省があり、遺族との示談が成立していれば、執行猶予付きの判決になるケースも十分に見込めます。

弁護士に相談するタイミングとメリットは?

交通事故の初犯だとしても、被害者の怪我の程度や被害人数によっては刑罰が重くなる可能性があります。示談や謝罪が全くできていない状況も同様です。

そのため、「初犯だから大丈夫」と油断はしないようにしましょう。最後に、弁護士へ相談すべきタイミングとメリットを解説します。

事故直後に弁護士相談|事故後の正しい対応を把握

初めて交通事故を起こしてしまうと、気が動転してしまい、適切な対処法が分からなくなってしまう方が多いです。

事故直後から弁護士へ相談することで、今後の処分の見通しや、警察の取り調べへの対処法を早い段階で知ることができます。

また事故発生直後から弁護士が事情を把握することができますので、刑の減軽に向けた弁護活動をスムーズに行うことができるのも大きなメリットです。

示談の際に弁護士相談|被害者と正しく示談を結ぶ

交通事故の示談は、多くの方が保険会社に任せているでしょう。

ですが、保険会社の示談は「賠償金の支払い」を行うものであり、相手を許すという内容が盛り込まれていない場合もあります。

そのため、保険会社による示談とは別に、被害者に事件を許してもらわなければなりません。「刑事処罰を求めない」という嘆願書を被害者からもらうことが理想です。

弁護士を使うことで、被害者との示談交渉をスムーズに進められ、検察官に対して示談の存在をアピールし、不起訴を検討してもらうよう交渉することが可能です。

加害者として謝罪をする場合、その進め方についても弁護士がサポートしてくれます。

関連記事

・交通事故で前科を避けたい|示談なら刑事に強いアトム法律事務所へ

・交通事故加害者が謝罪する正しいマナー、トラブル防止方法を弁護士が解説

判決確定前に弁護士相談|裁判の準備

過失運転致死傷で在宅のまま捜査が進み、事件が検察官に起訴されてしまうと、自宅に起訴状が届けられます。

こうなってしまうと、もはや公開の裁判は避けられませんから早急に裁判の準備をしなければなりません。裁判をするためには弁護士が必要です。

起訴状と一緒に「弁護士の選任をするように書かれた通知書」が送られてきます。私選弁護人を依頼するか国選弁護人を希望するか決めることになります。

どうすれば良いのか判断がつかなければ、一度弁護士の無料相談を受けてみることをおすすめします。

関連記事

・「弁護人選任に関する回答書」の書き方(パターン別)、国選弁護人と私選弁護人の違いを解説!

アトムの解決事例(過失運転致傷罪)

過失運転致傷罪(不起訴)

過失運転致傷罪

車で転回しようとした際に、後方からきたバイクと衝突。被害者は肋骨や足の指の骨折などのケガを負った。過失運転致傷の事案。

弁護活動の成果

被害者に慰謝料を支払い、宥恕(加害者を許すという意思)の上申書を取得。事件担当検察官に提出し、不起訴処分となった。

最終処分

不起訴

過失運転致傷罪(罰金刑)

過失運転致傷罪

駐車場で自動車をUターンして発進させた際に、前方にいた子供を含む2名と衝突。被害者に打撲など全治2週間の傷害を負わせた。過失運転致傷の事案。

弁護活動の成果

公判請求回避意見書を提出するなどした結果、正式裁判とならず、略式起訴で罰金刑となった。

最終処分

罰金刑50万円

過失運転致死罪(執行猶予つき禁錮刑)

過失運転致死(執行猶予つき禁錮刑)

自動車死亡事故事案。依頼者は大型貨物車を運転中、交差点を周囲を注視せずに左折して、自動車に衝突。衝突した自動車に乗車していた被害者は病院に搬送され、その後死亡した。過失運転致死の事案。

弁護活動の成果

裁判の場で情状弁護を尽くし、執行猶予つき判決を獲得した。

最終処分

禁錮2年(執行猶予4年)

過失運転致死(執行猶予つき禁錮刑)

車で駐車場から路上に出ようとした際、飛び出してきた歩行者と衝突。転倒した歩行者は脳挫傷で死亡。過失運転致死の事案。

弁護活動の成果

依頼者加入の保険会社を通じ、被害者遺族とは示談が成立していた。裁判では被害者側の過失についても立証を尽くした結果、執行猶予判決となった。

最終処分

禁錮1年4か月(執行猶予3年)

関連記事

アトム法律事務所は24時間相談ご予約受付中

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

アトム法律事務所は24時間365日、電話で弁護士との対面相談の予約を受け付けています。交通事故事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

交通事故のお悩みはアトムにお任せください!

- 逮捕回避・早期釈放

- 不起訴による前科回避

- 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど交通事故事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの交通事故事件を解決してきた経験と実績があります。