2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

- 刑事事件は逮捕されたら、有罪確定?

- 刑事事件は逮捕されたら、必ず刑務所行き?

- 逮捕と起訴の違いは?

刑事事件の流れについて、このような疑問をお持ちの方へ。

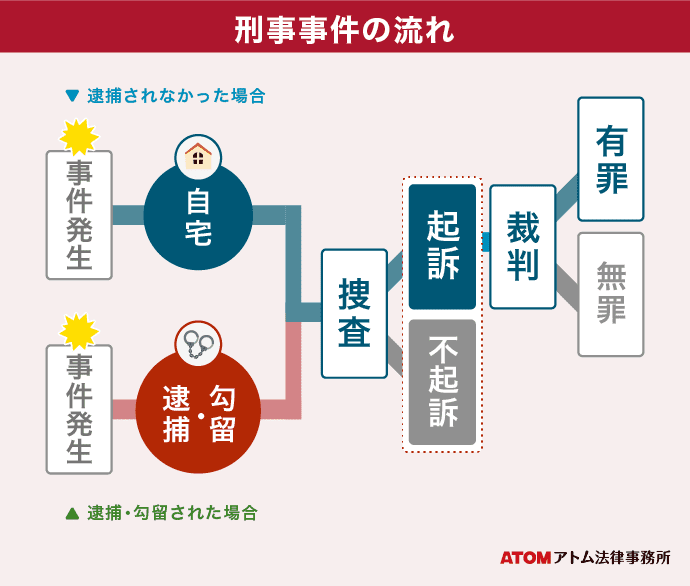

逮捕とは、被疑者(刑事事件の容疑者)を留置場に連行する処分です。「逮捕=有罪」ではありません。

刑事事件が有罪になるかどうかは、起訴された後、裁判で決まります。

起訴とは、検察官が裁判所に対して、被告人の処罰を求めるために裁判を開始する手続きです。

そして、刑務所に入るのは、裁判で、懲役刑や禁錮刑になった場合です。

逮捕された場合でも、不起訴になる事件や、執行猶予付き判決になる事件もあり、この場合、刑務所に入る必要はありません。

また、逆に、逮捕されなかった場合でも、起訴され、懲役刑・禁錮刑が確定し、刑務所に入るケースもあります。

この記事では、刑事事件の流れ、逮捕と起訴・懲役の違い、不起訴・執行猶予付き判決を目指す方法などを解説します。

刑事事件で逮捕された!

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、逮捕されたご本人と面会(接見)。

取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。

仙台、東京、名古屋、大阪、福岡など全国各地で、最短当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

逮捕と起訴の違い

逮捕と起訴は、刑事手続きにおいて全く異なる段階で行われる手続きです。

刑事事件の発生後、警察は被疑者(刑事事件の容疑者)を逮捕することがあります。

起訴は、その後に登場する手続きです。

逮捕された場合でも、起訴されない(不起訴になる)こともあります。

逮捕と起訴の意味や、違いを確認しておきましょう。

逮捕とは

逮捕とは、被疑者を、逃亡や証拠隠滅を防ぐために、身柄を拘束する捜査手続きです。

逮捕には、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕の3種類があります。

| 逮捕の種類 | 内容 |

|---|---|

| 現行犯逮捕 | 犯行の最中・直後におこなう逮捕。 |

| 通常逮捕 | 裁判官が発行した逮捕状にもとづいておこなう逮捕。 |

| 緊急逮捕 | 一定の重大犯罪について、急速を要する場合におこなう逮捕。逮捕後に、逮捕状をとる。 |

逮捕されても、その後の捜査状況しだいで、起訴を回避できる可能性があります。

逮捕されたからといって、必ずしも刑務所への収容が決定するわけではありません。

関連記事

起訴とは

起訴とは、刑事事件の裁判の提起を、裁判官に請求する手続きです。

検察官は、処罰の必要性が高く、裁判で有罪判決を得るために十分な証拠があると判断した場合、起訴します。

検察官がおこなう起訴には、通常起訴と、略式起訴があります。

| 起訴の種類 | 内容 |

|---|---|

| 通常起訴 | 裁判所に、公開の法廷での審理を求めるもの |

| 略式起訴 | 100万円以下の罰金・科料が相当な場合に、簡易裁判所に、事件の書面審理を求めるもの |

起訴された後の有罪率は約99.9%に上ります。日本においては、刑事裁判で無罪を獲得できる確率は約0.1%と非常に低いのが実情です。

逮捕されても起訴されない場合

検察官は、刑事事件を起訴しないこともできます。

起訴しないことを、不起訴(ふきそ)といいます。

不起訴になれば、捜査は打ち切られ、刑罰を受けることなく、事件終了となります。もちろん、刑務所に入る可能性もなくなります。

不起訴の理由として代表的なものは3つあり、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」です。

刑事事件で逮捕されても、その後、疑いが晴れた場合は起訴されません。

このような不起訴のことを、嫌疑なしといいます。

また、逮捕されても、有罪を裏付ける証拠が不十分な場合も、起訴されません。

このような不起訴のことを、嫌疑不十分といいます。

さらに、刑事事件をおこしたことが事実でも、起訴されないことがあります。

このような不起訴のことを、起訴猶予といいます。

起訴猶予を目指すなら、示談に取り組む必要性が高いです。また、刑事事件の再犯を防止するために、対策を講じて、反省・更生への意欲を見せることなども重要です。

不起訴になれば前科はつきません。そのため前科を防ぐには、不起訴処分獲得までに必要な弁護活動を尽くすことが非常に重要です。

刑事事件で不起訴を目指すためのポイントは、『逮捕されても不起訴になる?前科をつけない4つのポイント』の記事で詳しく解説しています。

刑務所に入るのはどんなとき?

懲役(実刑)なら刑務所に入る!

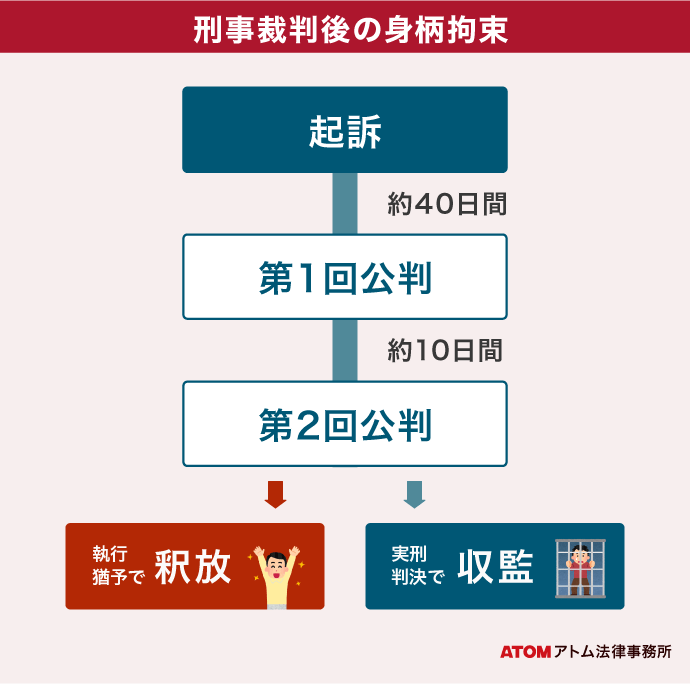

刑事事件が起訴されて、裁判で有罪が確定し、懲役刑や禁錮刑の実刑判決が出された場合、刑務所に入ることになります。

実刑判決とは、執行猶予が付かない判決のことをいいます。

また、裁判で有罪となり、拘留が科される場合、短期間、刑務所に入る可能性があります。

起訴されても刑務所に入らない場合

刑務所に入らない場合

- 無罪の場合

- 有罪でも、罰金、科料になった場合

- 有罪でも、懲役、禁錮に執行猶予が付いた場合

無罪の場合

起訴されても、無罪が確定した場合、刑罰を受ける必要はありません。もちろん、刑務所に入ることもありません。

有罪でも、罰金、科料になった場合

起訴されて、裁判で有罪になった場合でも、その刑罰が「罰金」や「科料」などのお金を納める刑罰のときは、基本的に、刑務所を回避できます。

ただし、納付できるお金が無い場合は、お金を納める代わりに、労務作業をしなければならず、刑事施設に入ることになります(労役場留置)。

有罪でも、懲役、禁錮に執行猶予が付いた場合

起訴されて、裁判で有罪になり「懲役」や「禁錮」になった場合でも、執行猶予付き判決になったときは、すぐに刑務所に入らずに済みます。

執行猶予とは、刑罰の執行を1年から5年の間、猶予される制度のことです。

執行猶予期間中に、あらたに刑事事件をおこすことなく(再犯におよばずに)過ごすことができれば、刑が執行される可能性は完全になくなります。

懲役刑や禁錮刑の場合、刑期が3年以下なら、執行猶予が付く可能性があります。

執行猶予付き判決を目指す場合も、被害者の方との示談は重要です。また、二度と刑事事件を起こさないために、どのような対策を立てて実行できるかもポイントになります。

刑事事件に強い弁護士に相談して、自分にあった対策を、早期に講じる必要があるでしょう。

なお、執行猶予が付くための条件や執行猶予獲得に向けた必要な対応を詳しく知りたい方は、『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』の記事をご覧ください。

刑事事件の流れ(1)身柄事件

ここからは、逮捕・起訴など、刑事事件の流れを確認していきましょう。

1 逮捕

刑事事件をおこし、被疑者として捜査される場合、警察に逮捕されることがあります。

逮捕は、証拠上、罪を犯したことが十分疑われ、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、行われます。

逮捕後は、留置場に入ります。刑務所ではありません。

留置場は、逃亡や証拠隠滅の恐れ、住所不定などの場合に身柄を拘束する施設で、全国の警察署にあります。留置場では、起床、食事時間、就寝など決まったスケジュールに従って生活し、取調べや実況見分で呼ばれれば出向いてまた部屋に戻ります。

Q 被害届がだされたら逮捕・起訴される?

被害届が逮捕のきっかけになることもあります。しかし、被害届の提出後、必ずしも逮捕・起訴されるとは限りません。

被害届が出されても、その後、示談や被害届の取下げがあった場合には、逮捕や起訴の可能性を下げることができます。

関連記事

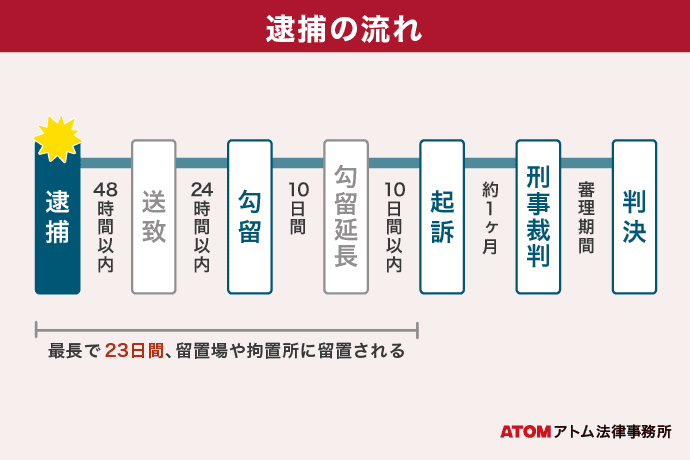

2 送致

逮捕後、警察は、検察に対して、48時間以内に送致(そうち)します。送致とは、事件を引き継ぐことです。

逮捕された事件では、捜査書類と身柄(被疑者の身体)が検察に送致されます。

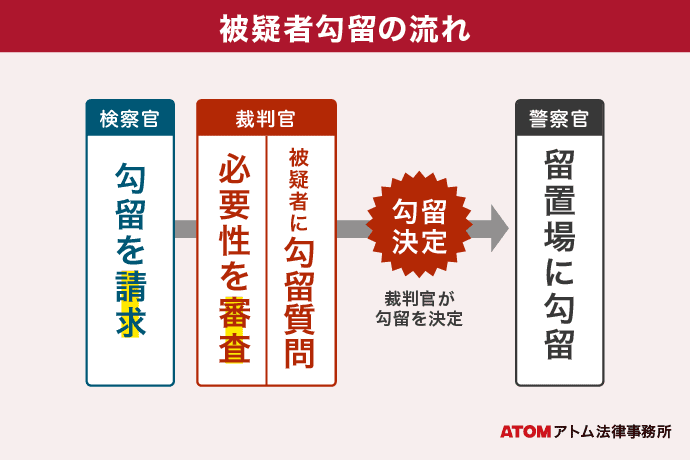

送致を受けた検察は、必要がある場合、24時間以内に勾留(こうりゅう)の決定を、裁判官に請求します。

勾留とは、逮捕後におこなわれる比較的長期の身体拘束手続きのことです。

勾留の必要性がある場合、裁判官が勾留を決定します。

勾留は原則10日以内で、さらに10日以内の範囲内で延長されることがあります。

つまり、1つの事件で、逮捕された後、最長23日間、身柄の拘束が続く場合があるということです。

逮捕の流れをさらに詳しく知りたい方は『警察に逮捕されたら?逮捕・勾留後の流れ、釈放はどうなる?』の記事をご覧ください。

3 起訴

検察官は、勾留期間の最終日までに起訴するかどうかを考えます。

起訴とは、刑事事件の裁判をおこすことです。

起訴しない場合は、被疑者は釈放となります。不起訴が決定して釈放される場合と、処分保留で釈放される場合があります。

処分保留の場合は、在宅事件として捜査が続きます。

4 刑事裁判

起訴後は、刑事裁判になります。

刑事裁判では、裁判官が刑事事件の審理をおこないます。

5 判決

裁判官は、事件の審理が終わったら、判決をくだします。

判決には、有罪判決、無罪判決などがあります。

公訴時効を過ぎてしまった場合などは、免訴判決になります。

刑事事件の流れ(2)在宅事件

1 捜査開始(在宅捜査)

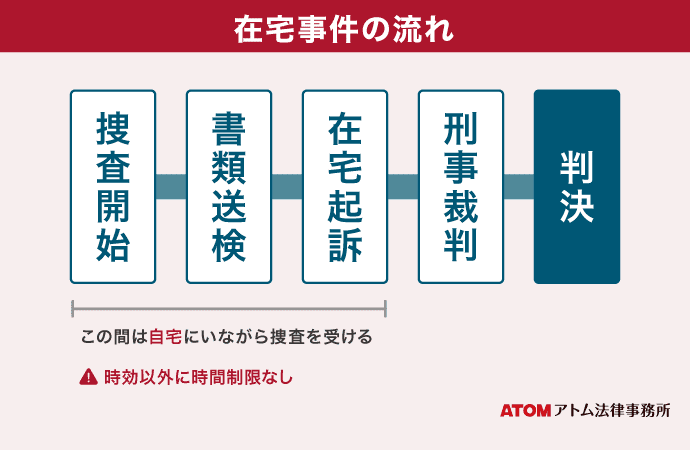

逮捕・勾留されないで捜査を受ける事件のことを在宅事件(ざいたくじけん)といいます。

在宅事件の場合、留置場で生活する必要はありません。家で生活でき、仕事や学校に行くこともできます。

在宅事件の捜査のことを在宅捜査と呼ぶこともあります。

在宅事件でも、取り調べなどは行われます。

在宅事件になると、警察から電話で呼び出しが何度があり、警察署に出頭して、任意取り調べを受けることになります。

Q 被疑者の任意同行・任意取調べとは?

捜査機関は事件を捜査するために、被疑者の任意同行・任意取調べを求めます。

任意同行・任意取調べとは、警察などの捜査機関が、犯罪の容疑がかかった逮捕前の人(被疑者)を警察署に出頭させ取調べをすることをいいます(刑事訴訟法198条1項)。あくまで任意で行うものなので、出頭を拒否することもできますし、任意取調べに応じた後でも、いつでも退去して構いません。

任意同行に応じなくても、直ちに逮捕されることはありません。ただし、一定の軽微な事件では正当な理由のない出頭拒否に限り逮捕が許されていること(同法199条1項ただし書き)、出頭拒否を続けていると逃亡等の恐れが疑われることから、ある程度捜査に協力するか弁護士に相談しましょう。

2 書類送検

警察が一通り捜査を終えたら、次は、検察に事件が送られます。

在宅事件の送致は、身柄事件とは異なり、捜査書類のみが送致されるので、書類送検と呼ばれます。

書類送検の後は、検察官からの取調べが始まります。

警察の捜査で足りない部分について、補充捜査もおこなわれます。

3 起訴

検察は、捜査を終えたら、被疑者を起訴するかどうか決めます。

在宅事件の起訴は、在宅起訴とも呼ばれます。

なお、身柄事件の場合、勾留の満期日までに、起訴しなければ、被疑者を釈放しなければならないというような期間制限がありました。

しかし、在宅事件にはこのような期間制限はありません。

そのため、在宅事件の起訴のタイミングは、見通しが立ちにくいです。

検察の呼び出し1回目で、略式請書にサインを求められ、略式起訴が決まってしまうケースもあります。

4 刑事裁判

在宅起訴された場合も、次は刑事裁判になります。

刑事裁判では、裁判官が事件を審理します。

5 判決

事件の審理が終わったら、裁判官が判決をくだします。

逮捕されなかったからといって、無罪になるわけではありません。在宅事件の場合でも、有罪判決になる可能性があります。

在宅事件の注意点

在宅事件では、釈放され日常生活を送ることができますが、無罪になったわけではありません。

警察では事情聴取だけで釈放されても、捜査が続いている可能性があります。

しばらく経ってから突然、検察庁から電話呼び出しがあり、略式罰金になったり、正式起訴されたりするケースも少なくありません。

在宅事件でも、刑事事件に強い弁護士に、なるべく早く相談することが大切です。

在宅事件の流れについてもっと詳しく知りたい方は『在宅事件の流れを解説│起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い』の記事もご覧ください。

刑事事件の起訴の種類

1 通常起訴

通常起訴とは、裁判官に、公開の法廷で、事件の審理をおこなうことを、請求する手続きのことです。

通常起訴された後の流れ

第1回公判は、起訴から概ね1か月後に開かれます。公判では、まず「冒頭手続き」として、裁判長が氏名や生年月日を尋ね、本人かを確認する人定質問を行います。検察官が起訴状を読み上げると裁判長から黙秘権が告知され、事件についての意見陳述が求められます(罪状認否)。

続いて「証拠調べ手続」が行われ、検察官と弁護人が交互に証拠を示したり証人を呼んで意見を述べたり、被告人に事件関係や謝罪の意思について質問します。最後に検察官が論告求刑、弁護人が意見陳述を行い結審します。通常は結審から2週間後に、複雑な事件では概ね1か月後に判決が言い渡されます。

刑事事件の裁判の流れや、裁判における弁護士の活動について詳しく知りたい方は『刑事事件の裁判の実態は?裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

2 略式起訴

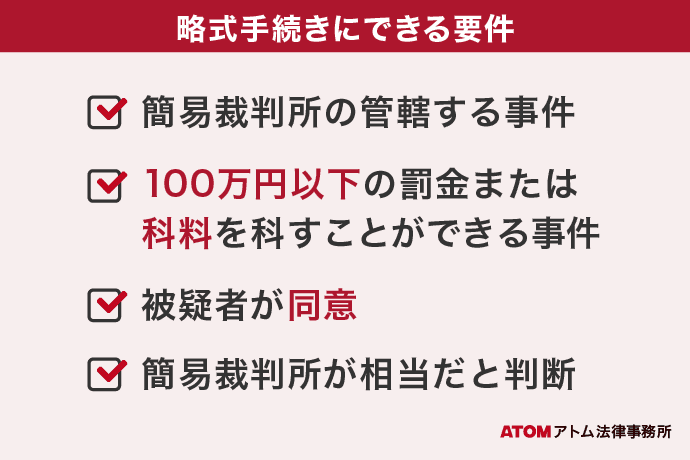

略式起訴とは、簡易裁判所の裁判官に、略式命令を出すことを請求する手続きのことです。

略式命令とは、裁判所が罰金刑を下す命令のことをいいます。検察官が起訴する際に公判請求でなく略式裁判にすることを決めると、裁判官に略式命令請求を行います。略式命令では、簡易裁判所の管轄に属する事件で、100万円以下の罰金刑や科料のみを下すことができます。

略式起訴のメリット・デメリット

略式裁判は、公開の法廷が開かれず出廷しなくていいので、生活に支障がないメリットがある反面、裁判で言い分を主張できません。そのため、略式命令をする際は本人の同意が必要です。不服があれば14日以内に正式裁判の請求もできますが、略式命令に同意するかは弁護士に相談することをおすすめします。

関連記事

・略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

刑事事件の判決に不満がある場合

判決に納得がいかない場合は、判決言い渡しの翌日から14日以内に不服を申し立てることができます。

不服申し立ての方法には、控訴と上告があり、あわせて「上訴」と呼ぶこともあります。

ここでは、控訴と上告についてそれぞれ確認します。

控訴

控訴とは、第一審の判決を不服として高等裁判所に再度審理を申し立てるものです。

控訴には、法令違反、事実誤認、法令適用の誤り、量刑不当などの理由が必要です。

関連記事

・刑事事件の控訴期間は14日間│第一審判決から控訴審まで流れを解説

上告

上告とは、高等裁判所の判決を不服として最高裁判所に再度の心理を申し立てるものです。

上告は、憲法違反や判例違反がある場合に、可能です。

審理の結果、もとの裁判(原審)が正しいと判断された場合、請求棄却になります。

原審に誤りがあった場合は、もとの判決(原判決)を破棄して自ら判決を下す「破棄自判」になるか、または、原裁判所に差し戻して再度審理する「破棄差し戻し」になります。

刑事事件に強い弁護士に相談するメリット

刑事事件の流れのどの段階で弁護士に依頼すべき?

刑事事件を起こしてしまったら、すぐに弁護士に相談・依頼すべきです。逮捕される前でも、被害届を出される前でも構いません。刑事事件から時間がたち、既に逮捕・勾留されたり、起訴されることが決まった場合でも、あきらめずにその段階ですぐに弁護士に相談・依頼してください。

刑事事件の流れの中で、依頼する段階が早ければ早いほど、弁護士が対応できる範囲が広がります。タイミングによっては、弁護士が間に入ることで、逮捕を阻止する、早期釈放を実現する、起訴を避けて前科を防ぐ、刑事裁判で実刑を回避する等の対応ができる可能性が高まります。

依頼する場合の弁護士費用については『弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?』の記事をご覧ください。

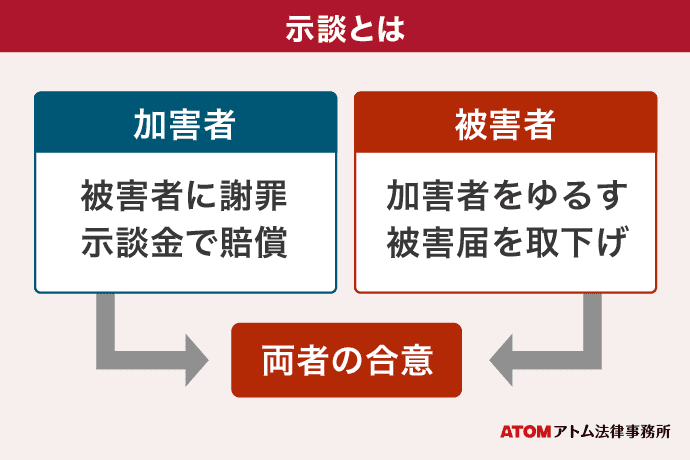

刑事事件は示談が重要?

被害者がいる事件の場合は、示談が重要です。示談することによって不起訴の可能性を高めることができます。

刑事事件の示談は、できるだけ早くすべきです。「今回の刑事事件を許した」「事件に関してお互いに解決した」という示談の内容を、刑事事件の手続きの早い段階で示すことができれば、検察官の処分を判断するうえで有利な事情となります。

ただし、刑事事件の示談は当事者だけですることはおすすめしません。無理に被害者に示談をしてもらおうとすると、脅迫・強要などの別の犯罪が疑われる可能性があります。

また、示談で合意すべき内容は刑事事件のタイミングによって異なります。示談するときは、弁護士を間に入れて行うことをおすすめします。

刑事事件で示談すべき理由や、刑事事件の示談金の相場について詳しく知りたい方は『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』の記事をご覧ください。

逮捕・起訴のお悩みは弁護士にご相談を

刑事事件の流れについてまとめの一言

逮捕と起訴は違います。

逮捕とは、被疑者(刑事事件の容疑者)の身柄を拘束して留置場に連行する手続きです。

起訴とは、刑事事件の裁判を提起する手続きです。起訴されたら、裁判官が事件を審理し、有罪・無罪等の判決を下します。

刑務所に入るのは、刑事事件の裁判で、懲役刑・禁錮刑の実刑判決が確定した場合です(なお、2025年予定の刑法改正後は、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に統一されます)。

逮捕されても、起訴されずに終了する事件もあります。また、執行猶予付き判決が出される事件もあります。このような刑事事件では、刑務所に入る必要はありません。

刑事事件に強い弁護士に相談することで、不起訴や執行猶予判決の可能性を高めることができます。

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

刑事事件の解決事例(示談の成立、不起訴処分)

電車内で横に座った女性の太ももを触るなどし、降りる際にも身体に触れ、現場で取り押さえられて逮捕された。

弁護活動の成果

受任後、裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放が叶った。

被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談成立。

結果、不起訴処分で事件終結となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

刑事事件の解決事例(示談成立、懲役実刑を回避)

在籍する学校に爆破予告をしたとされる威力業務妨害の事案。

弁護活動の成果

裁判所に意見書を提出したところ勾留請求が却下され早期釈放が叶った。

学校側と示談を締結。起訴後は、裁判での情状弁護を尽くした。

結果、執行猶予付き判決を獲得し、刑務所を回避。

示談の有無

あり

最終処分

懲役1年4か月執行猶予3年

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

アトムの弁護士の評判・依頼者の声

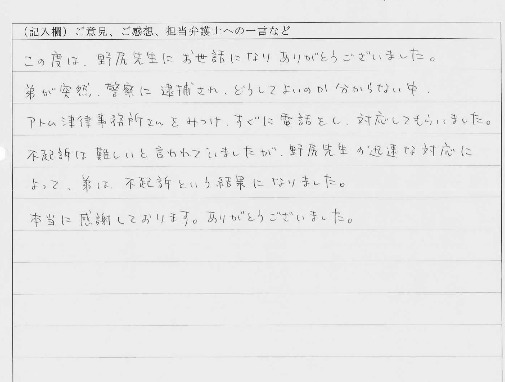

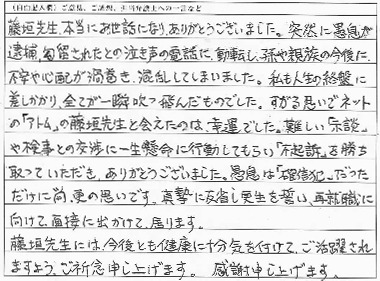

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

突然の逮捕でしたが、迅速な対応で不起訴になりました。

この度は、野尻先生にお世話になりありがとうございました。弟が突然、警察に逮捕され、どうしてよいのかわからない中、アトム法律事務所さんをみつけ、すぐに電話をし、対応してもらいました。不起訴は難しいと言われていましたが、野尻先生が迅速な対応によって、弟は、不起訴という結果になりました。本当な感謝しております。ありがとうございました。

懸命な示談交渉により不起訴を獲得してくれたことに感謝です。

先生、本当にお世話になりありがとうございました。突然に愚息が逮捕、勾留されたとの泣き声の電話に動転し、孫や親族の今後に不安や心配が渦巻き、混乱してしまいました。私も人生の岐路に差し掛かり、すべてが一瞬吹っ飛んだものでした。すがる思いでネットの「アトム」の先生と出会えたのは幸運でした。難しい「示談」や検事との交渉に一生懸命行動してもらい「不起訴」を勝ち取っていただき、ありがとうございました。愚息は「確信犯」だっただけに尚更の思いです。真摯に反省し更生を誓い、再就職に向けて面接に出かけております。

先生には今後とも健康に十分気を付けてご活躍されますようご祈念申し上げます。感謝申し上げます。

刑事事件の弁護士相談:24時間予約受付中

刑事事件の流れや刑事事件の今後の対策を立てたい方は、アトム法律事務所に相談してください。

アトム法律事務所は、2008年設立当初から刑事事件をあつかっており、刑事事件の解決実績が非常に豊富な弁護士集団です。

アトム法律事務所は、警察から呼び出しを受けた、警察に逮捕されたといった警察介入事件については、初回30分の弁護士相談を無料で実施しています。

また、大切な家族が逮捕されたという方は、ショックを受けるのは当然です。ただ、家族にしかできない重要なサポートがあります。まずは、今後の対応を知るためにも相談を活用し、何をすべきか弁護士と一緒に整理しましょう。

弁護士相談のご予約窓口は24時間つながります。

まずは、お電話にて、お気軽にお問い合わせください。